太陽と地球の距離について 私たちの太陽系は、地球と太陽との間の関係によって成り立っています。太陽は私たちの生命の源であり、地球は太陽からのエネルギーを受け取って生命を支えています。しかし、太陽と地球の間には膨大な距離が存在しています。この距離は、私たちの気候や天候、そして生命の維持に直接的な影響を与えています。 太陽と地球の間の平均距離 太陽と地球の平均距離は約1億4960万キロメートル(約9,296万マイル)です。この距離は「天文単位(AU)」と呼ばれ、天文学で広く使われる単位です。1AUは、地球から太陽までの平均距離として定義されています。 この距離は地球が太陽の周りを回る軌道の特性によって変動します。地球は完全な円形の軌道を描くのではなく、少し楕円形の軌道を描いています。そのため、太陽と地球の距離は年々わずかに変化しますが、平均的な距離として1億4960万キロメートルが用いられています。 太陽と地球の距離が地球に与える影響 太陽と地球の距離は、地球上の気候や環境に大きな影響を与えます。この距離が適切でなければ、私たちの生存は難しくなります。 太陽が地球から遠すぎると、地球は十分な熱を受け取れず、極端に寒冷になってしまいます。逆に、太陽が地球に近すぎると、地球は過度の熱を受け取り、温暖化が進行し、生命にとって危険な状況が生まれる可能性があります。 地球の軌道と太陽からのエネルギー 地球が太陽の周りを回る軌道は、太陽からのエネルギーの受け取り方に重要な役割を果たしています。地球の軌道がわずかに楕円形であるため、太陽との距離は季節ごとに微妙に変化します。この変化が、私たちの季節や気温に影響を与えるのです。 例えば、夏の間、地球は太陽に最も近い位置にあり、冬には最も遠くなります。このため、夏と冬では太陽から受けるエネルギーの量が異なり、これが季節ごとの温度差を生み出します。 太陽と地球の距離を測る方法 太陽と地球の距離は、古代から天文学者たちによって測定されてきました。最初は、天文学者たちは地球の影の長さや、太陽の位置を利用して距離を推定していました。しかし、近代の技術が発展したことにより、より正確に距離を測定することができるようになりました。 最も一般的な方法は、地球上の二地点から太陽を観測し、その位置の違いを利用して三角法で距離を計算する方法です。さらに、近代の天文学では、電波やレーザー技術を使用して距離を測定することができます。 太陽と地球の距離が変動する理由 地球と太陽の距離は常に一定ではなく、いくつかの要因で変動します。これらの変動は、地球の軌道の形状や他の天体の影響によるものです。 例えば、惑星の引力や太陽の引力の変化、さらには宇宙の膨張などの現象が、地球と太陽の距離に微細な変化をもたらします。しかし、これらの変化は非常に小さいものであり、私たちの生活に直接的な影響を与えることはありません。...

ダイエットに効果的な野菜を選ぶ方法 ダイエットを成功させるために、食事の内容を見直すことは非常に重要です。特に、低カロリーで栄養価の高い野菜を摂取することは、健康的に体重を減らすための基本です。この記事では、どの野菜がダイエットに役立つのか、そしてその栄養素や利点について詳しく解説します。 野菜は低カロリーでありながら、豊富なビタミンやミネラル、食物繊維を含んでおり、ダイエットに最適な食材です。特に食物繊維は、満腹感を促進し、消化を助けるため、ダイエット中の食事には欠かせません。 ダイエットに効果的な野菜の選び方 ダイエットに役立つ野菜は、栄養価が高く、カロリーが低いことが特徴です。さらに、糖質が少なく、食物繊維が豊富な野菜を選ぶことが大切です。 1. ほうれん草 ほうれん草は、ダイエットに非常に適した野菜の一つです。ほうれん草はカロリーが低く、ビタミンA、C、Kを豊富に含んでおり、抗酸化作用もあります。また、食物繊維が豊富で、満腹感を得やすく、食べ過ぎを防ぐ効果があります。 2. ブロッコリー ブロッコリーは、ダイエット中に積極的に摂りたい野菜です。低カロリーでありながら、ビタミンCやカリウム、食物繊維が豊富です。さらに、ブロッコリーに含まれるスルフォラファンという成分には、脂肪燃焼を助ける効果があると言われています。 3. キャベツ キャベツは非常に低カロリーで、食物繊維が豊富なため、ダイエットに適しています。キャベツは、満腹感を長時間維持することができ、消化を促進します。生で食べるだけでなく、炒め物やスープにしても美味しくいただけます。 4. セロリ セロリはカロリーが非常に低く、食物繊維が豊富で、ダイエット中に役立つ野菜です。また、セロリに含まれるカリウムは、体内の水分バランスを整えるのに役立ち、むくみを防ぐ効果があります。...

糖尿病は、インスリンというホルモンの働きが正常でないことにより、血糖値が異常に高くなる病気です。日本を含む世界中で、糖尿病患者数は増加しており、その原因やリスク要因について理解することが、予防や治療において非常に重要です。 この記事では、糖尿病がどのようにして発症するのか、どのような要因が関与しているのか、そしてどのように予防や治療を行うべきかについて、詳しく解説していきます。 糖尿病とは?その基本的な理解 糖尿病は、血糖値が高くなる病気で、主に「1型糖尿病」と「2型糖尿病」の2種類に分かれます。1型糖尿病は、免疫系が膵臓のインスリンを分泌する細胞を攻撃してしまうことが原因で発症します。対して2型糖尿病は、インスリンの分泌が不十分になるか、インスリンがうまく働かないことによって引き起こされます。 どちらのタイプにおいても、血糖値が正常範囲を超えることで、さまざまな健康障害を引き起こす可能性があります。 糖尿病が発症する原因 糖尿病が発症する主な原因は、遺伝的要因と生活習慣の影響です。具体的な要因を以下に紹介します。 1. 遺伝的要因 糖尿病は、遺伝的な影響を強く受ける病気です。家族に糖尿病患者がいる場合、発症リスクが高まります。特に2型糖尿病においては、遺伝的な要素が大きな役割を果たすことが研究によって示されています。 2. 食生活の影響 食生活も糖尿病発症の大きな要因となります。特に、高カロリー、高脂肪、過剰な糖分の摂取が糖尿病のリスクを高めます。過剰な糖分の摂取は、血糖値を急激に上昇させ、インスリンの働きが鈍くなります。これが長期間続くと、2型糖尿病の発症を引き起こす可能性があります。 3. 肥満と運動不足 肥満は、糖尿病の発症と密接に関係しています。体内に過剰な脂肪が蓄積すると、インスリンの効きが悪くなり、血糖値が上昇しやすくなります。また、運動不足も糖尿病のリスクを高める原因です。運動は血糖値のコントロールに役立ち、インスリンの効きが良くなることが知られています。 4....

グルテンアレルギーという言葉は、近年多くの人々の間でよく耳にするようになりました。グルテンアレルギーとは、グルテンというタンパク質に対する免疫系の過剰反応によって引き起こされる症状のことを指します。この症状が引き起こす影響は軽度から重度までさまざまで、日常生活に大きな影響を与えることがあります。 この記事では、グルテンアレルギーとは一体何か、どのような症状が現れるのか、その原因は何か、またどのように対策を講じるべきかについて、詳しく解説していきます。 1. グルテンアレルギーの定義とそのメカニズム グルテンアレルギーは、グルテンという小麦、ライ麦、大麦に含まれるタンパク質に対して免疫系が異常反応を示すことから起こります。免疫系がグルテンを体に有害なものと認識し、過剰に反応するため、アレルギー症状が現れます。このアレルギー反応が引き起こす体調不良には、皮膚症状や消化器系の不調が含まれることが一般的です。 アレルギー反応は、免疫系の一部であるIgE抗体がグルテンと結びつき、ヒスタミンという物質を分泌することで引き起こされます。これにより、体内で炎症反応が起こり、さまざまな症状が発生します。 2. グルテンアレルギーの症状とは? グルテンアレルギーの症状は個人によって異なり、軽度なものから重度なものまでさまざまです。主な症状としては以下のようなものがあります: 消化器系の不調:腹痛、膨満感、下痢、便秘、吐き気などがよく見られます。 皮膚の反応:発疹、かゆみ、湿疹などの皮膚症状が現れることがあります。 呼吸器系の反応:喘息のような症状や呼吸困難、鼻づまりが見られることもあります。 疲労感:慢性的な疲労感やエネルギーの低下もグルテンアレルギーの症状の一つとして報告されています。 関節痛:一部の人々は、関節の痛みや炎症を感じることがあります。 これらの症状は、グルテンを摂取した後に数時間から数日以内に現れることが多いですが、症状が持続する場合や重篤な症状を引き起こすこともあります。 3. グルテンアレルギーの原因...

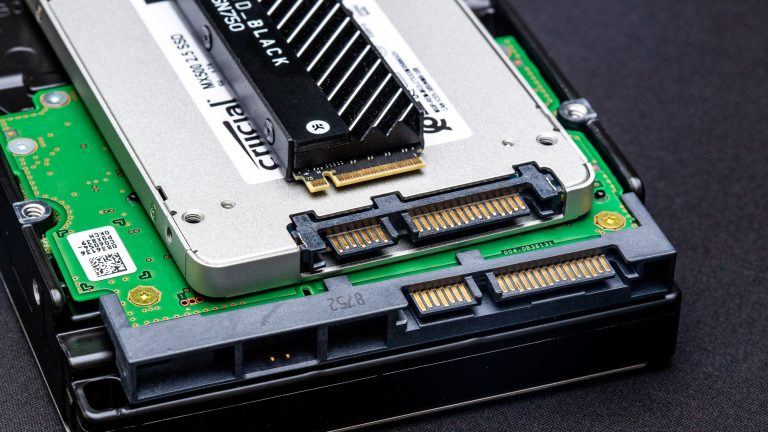

コンピュータのストレージに関してよく聞く言葉は、SSD(ソリッドステートドライブ)とHDD(ハードディスクドライブ)です。これらはどちらもデータを保存するために使用されますが、速度、信頼性、価格などにおいて大きな違いがあります。特にSSDは、従来のHDDに比べて非常に高速であると知られており、多くのユーザーがその性能を求めています。しかし、SSDとHDDの間には具体的にどのような違いがあるのでしょうか?また、SSDはどれほどHDDより速いのでしょうか?この記事では、この質問に答えるために、両者の性能と特性を詳しく比較し、それぞれの利点を探っていきます。 1. SSDとHDDの基本的な違い SSDとHDDは、どちらもコンピュータやその他のデバイスでデータを保存するために使用されますが、その内部構造と動作の仕組みが大きく異なります。HDDは、機械的な部品を使ってデータを読み書きします。回転するディスク(プラッター)と、それを読み取るヘッドを使用してデータをアクセスします。一方、SSDはフラッシュメモリを使ってデータを保存するため、機械的な動作部分は一切ありません。 この構造の違いが、速度に大きな影響を与えます。HDDは、ディスクの回転速度やヘッドの移動時間がボトルネックとなるため、データの読み書き速度が限られています。SSDは、フラッシュメモリを直接使用するため、データの読み書きが非常に高速です。 2. SSDとHDDの読み書き速度の違い 最も重要な違いの一つは、読み書き速度です。HDDは、通常、500MB/s程度の最大転送速度を持っています。これは、ディスクの回転速度(5400回転または7200回転)によって制限されるためです。HDDの読み書き速度は、物理的な移動部分があるため、アクセスが遅くなりがちです。 一方、SSDは、ストレージのアクセス速度が非常に高速で、通常は500MB/s以上の速度を実現できます。特にNVMe(Non-Volatile Memory Express)タイプのSSDは、数GB/sの速度を持ち、HDDに比べて数十倍速くデータを転送することができます。これにより、OSの起動時間やアプリケーションの起動、ファイルのコピーなど、あらゆる操作が圧倒的に速くなります。 3. パフォーマンスの影響:ゲームやアプリケーションの起動速度 SSDは、パフォーマンスにおいて非常に優れています。例えば、ゲームをプレイしている場合、HDDではゲームの起動に数分かかることがありますが、SSDを使用すれば、わずか数秒で起動します。また、ゲームの読み込み時間も大幅に短縮され、ストレスなくプレイできるようになります。 アプリケーションの起動にも同様の効果があります。例えば、PhotoshopやMicrosoft Officeなどの大型アプリケーションをSSDにインストールすることで、起動時間が劇的に短縮され、作業の効率が大幅に向上します。 4....

コンピュータにはさまざまな種類がありますが、その中でも特に「サーバーコンピュータ」と「デスクトップPC」はよく比較されるタイプです。両者は形状や機能、使用目的において異なる点が多く、選択時に混乱することもあるかもしれません。この記事では、サーバーコンピュータとデスクトップPCの違いについて詳しく解説し、それぞれの利点と欠点を比較します。 1. サーバーコンピュータとデスクトップPCの基本的な違い サーバーコンピュータとデスクトップPCは、主にその使用目的と設計において大きな違いがあります。サーバーは主に他のコンピュータやデバイスにサービスを提供するためのマシンです。例えば、ウェブサイトのホスティング、ファイル共有、データベース管理などの機能を担当します。一方、デスクトップPCは、個人または家庭で使用することを目的に設計されています。主にエンターテイメントや作業用として利用されることが多いです。 2. 使用目的と性能の違い サーバーコンピュータは、高いパフォーマンスと長時間の稼働を要求されます。そのため、耐久性に優れたハードウェアと、高度な冷却システムが必要です。また、サーバーは通常、複数のユーザーやクライアントに同時にサービスを提供するため、高い処理能力と大量のメモリを備えていることが求められます。例えば、大規模なデータベースやオンラインサービスを運営する企業にとって、サーバーは欠かせない機器です。 デスクトップPCは、個人の利用者にとって使いやすく、コストパフォーマンスが高い設計がされています。一般的には、ゲーム、オフィス作業、ビデオ編集、インターネット閲覧などが主な用途です。デスクトップPCは、サーバーに比べて比較的低い負荷で稼働することが多いため、冷却性能や耐久性はサーバーほど高くありません。 3. ハードウェアと拡張性の違い サーバーコンピュータには、通常、より強力なプロセッサ(CPU)、大容量のメモリ(RAM)、そしてRAID(冗長化されたディスク)などのストレージシステムが搭載されています。これにより、データを効率的に処理し、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。また、サーバーは多くのネットワークポートや拡張スロットを備えているため、ネットワークの負荷を分散させることができ、複数のユーザーのリクエストを同時に処理する能力を持っています。 対照的に、デスクトップPCは、一般的に少数の拡張スロットしか持たず、サーバーほどの拡張性はありません。しかし、ユーザーは必要に応じて、グラフィックカードやメモリ、ストレージのアップグレードが可能です。また、デスクトップPCは一般的にコストを抑えた構成となっており、ハードウェアの性能は比較的控えめです。 4. 信頼性と耐久性の違い サーバーコンピュータは、24時間365日の稼働が求められることが多いため、その信頼性と耐久性は非常に重要です。ハードウェアは高品質であり、障害が発生しないように冗長化された構成が採用されることが一般的です。例えば、デュアル電源供給やホットスワップ対応のハードディスクなど、障害発生時にもサービスを継続できる仕組みが整っています。 デスクトップPCは、通常は継続的な運用を目的としていないため、サーバーに比べて耐久性や信頼性はそれほど重視されません。しかし、一般的な家庭やオフィスでの使用においては十分な信頼性を提供します。 5....

SSD(ソリッドステートドライブ)は、ハードディスクドライブ(HDD)に比べて高速なデータ転送速度を提供し、パソコンやノートパソコンのパフォーマンスを大幅に向上させるストレージデバイスです。しかし、SSDにもさまざまな種類や仕様があるため、購入する際にはいくつかの重要なポイントに注意する必要があります。この記事では、SSDを購入する前に確認すべき情報と最適なSSDを選ぶためのガイドを提供します。 1. SSDの容量:どのくらいの容量が必要か SSDの容量は、選ぶ際に最も重要な要素の1つです。使用目的に応じて容量を選択する必要があります。例えば、ゲームや大量のメディアファイル(動画や音楽など)を保存したい場合は、大容量のSSDが必要です。一方で、主にオペレーティングシステムやアプリケーションをインストールするだけであれば、比較的小容量のSSDでも十分です。 一般的に、以下の容量が推奨されています: 256GB:日常的な使用や軽い作業に最適。オペレーティングシステムといくつかのアプリケーションをインストールするには十分です。 512GB:より多くのアプリケーションやファイルを保存したい場合に最適。ゲーミングPCやプロフェッショナル向けの用途に適しています。 1TB以上:大量のデータを扱う場合に最適。ゲーム、ビデオ編集、大容量ファイルの保存に理想的です。 2. SSDの接続インターフェース:SATA vs NVMe SSDを選ぶ際には、接続インターフェースにも注目する必要があります。一般的に、SATA接続のSSDとNVMe接続のSSDがありますが、それぞれの違いについて理解しておくことが重要です。 SATA SSDは、比較的低価格であり、データ転送速度は最大6Gbps程度です。これは、従来のHDDの約3倍の速度を提供しますが、NVMe SSDと比較すると速度は劣ります。 NVMe...

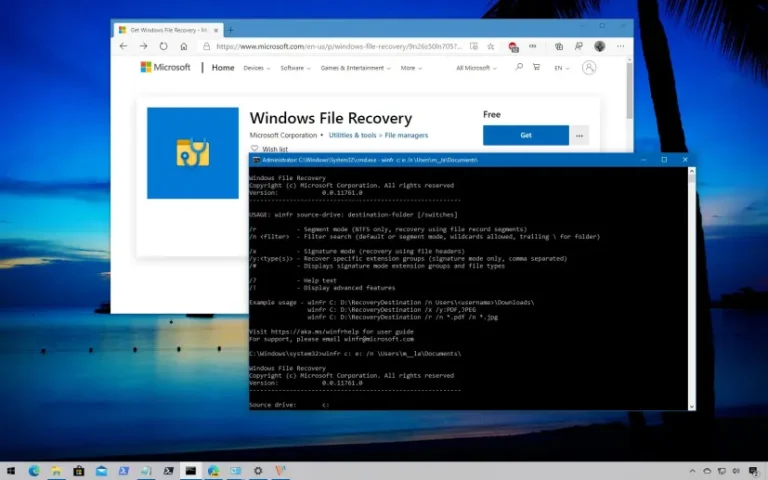

Windowsのオペレーティングシステムが正常に動作しない場合、原因としてシステムファイルが破損していることが考えられます。システムファイルの破損は、PCの動作が遅くなったり、アプリケーションがクラッシュしたりする原因となることが多いです。この記事では、Windowsのシステムファイルの修復方法について、具体的な手順を詳しく説明します。 システムファイルが破損しているとは? Windowsのシステムファイルは、オペレーティングシステムの正常な動作に不可欠なファイルです。これらのファイルが破損すると、ソフトウェアの動作に異常が生じ、最終的にはシステムがクラッシュすることもあります。システムファイルの破損の原因としては、ハードウェアの故障、ウイルスやマルウェアによる攻撃、ソフトウェアのインストールやアンインストール時の不具合などが挙げられます。 1. SFCツールを使ってシステムファイルを修復する SFC(System File Checker)は、Windowsに標準で搭載されているツールで、破損したシステムファイルを自動的に修復してくれる便利なツールです。以下の手順でSFCツールを使用してシステムファイルの修復を試みることができます。 スタートメニューを開き、「cmd」と入力してコマンドプロンプトを検索します。 「管理者として実行」を選択して、コマンドプロンプトを開きます。 コマンドプロンプトに「sfc /scannow」と入力し、Enterキーを押します。 SFCツールがシステムファイルのスキャンを開始し、問題があれば修復を行います。 SFCツールがシステムファイルを修復するには数分かかることがあります。スキャンが完了したら、パソコンを再起動して、問題が解決されたか確認してください。 2. DISMツールを使用した修復 DISM(Deployment...

USBメモリ(ペンドライブ)をパソコンに差し込んだにも関わらず、システムが認識しないことはよくあるトラブルです。USBポートに差し込むと、通常はデバイスがすぐに認識され、ファイルにアクセスできるはずですが、何らかの理由で認識されない場合、原因は様々です。本記事では、この問題のよくある原因と、それぞれの解決方法について詳しく説明します。 USBメモリが認識されない原因は何か? USBメモリがパソコンに認識されない理由には、ハードウェア的な問題、ソフトウェア的な問題、または設定に関連する問題が考えられます。それぞれの原因を詳しく見ていきましょう。 1. ハードウェアの問題 最も一般的な原因は、USBメモリ自体またはパソコンのUSBポートに物理的な問題がある場合です。USBポートが故障している、またはUSBメモリが破損している可能性があります。 解決方法: 他のUSBポートに差し込んでみて、それでも認識されない場合は、別のパソコンやデバイスに差し込んでみてください。もし他のパソコンでも認識されない場合、USBメモリ自体が故障している可能性が高いです。反対に、USBメモリが認識される場合は、パソコンのUSBポートが故障していることが考えられます。 2. ドライバの問題 USBデバイスを認識しない場合、ドライバに関連する問題が原因であることもあります。特に、オペレーティングシステムがデバイスのドライバを正しくインストールまたは更新していない場合、USBメモリは認識されません。 解決方法: 「デバイスマネージャ」を開いて、USBコントローラを確認し、エラーが表示されていないかを確認します。もしエラーがある場合、ドライバの再インストールを行うか、最新のドライバをメーカーの公式ウェブサイトからダウンロードしてインストールしてください。 3. USBメモリのフォーマットの問題 USBメモリのフォーマットが適切でない場合、またはシステムがサポートしていないフォーマットである場合、パソコンがメモリを認識できないことがあります。例えば、Linux専用のファイルシステムや古い形式でフォーマットされたUSBメモリは、Windowsではうまく認識できないことがあります。 解決方法:...

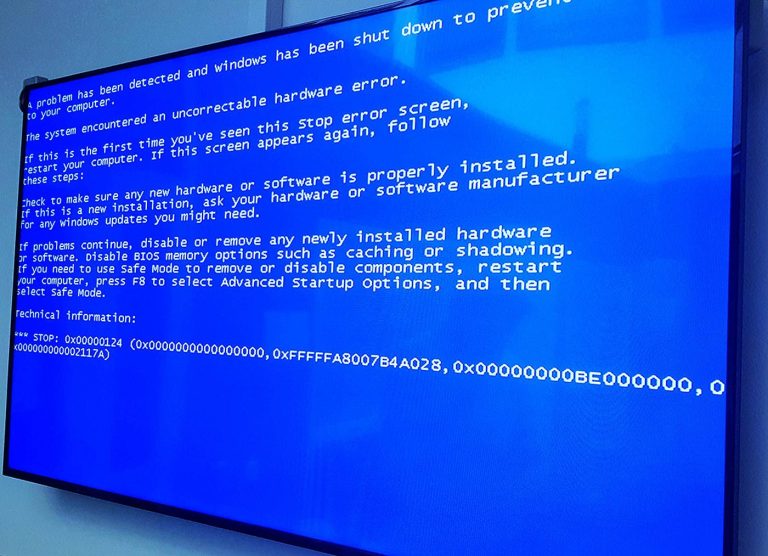

パソコンを使っていると、突然「ブルースクリーン」や「青い画面」に直面することがあります。通称「ブルースクリーン・オブ・デス(BSoD)」は、Windowsの重大なエラーを示すものであり、通常はシステムが自動的にシャットダウンされてしまう原因となります。このエラーが表示されると、作業が中断されてしまい、ユーザーにとって非常に不便な状況が生じます。しかし、ブルースクリーンの原因と解決方法について理解することで、この問題を効果的に解決する手助けとなるでしょう。 ブルースクリーン(BSoD)とは何か? ブルースクリーンは、Windowsオペレーティングシステムにおける重大なエラー状態を示す画面です。通常、システムが致命的なエラーに直面したとき、Windowsは自動的に停止し、ブルースクリーンが表示されます。この画面には、エラーコードや診断情報が含まれており、ユーザーがエラーの原因を特定できる場合もあります。 ブルースクリーンが発生する主な原因 ブルースクリーンが発生する理由は、いくつかの要因に起因しています。以下は、一般的な原因とそれに関連するエラーメッセージです。 1. ハードウェアの故障 ハードディスク、メモリ(RAM)、CPU、またはマザーボードなどのハードウェアに障害があると、ブルースクリーンが発生する可能性があります。特に、メモリの故障やハードディスクの不良セクターは、システムの動作に深刻な影響を与えます。 解決方法: メモリテストツールを使用して、RAMの検査を行い、ハードディスクの診断ツールでディスクの健全性を確認してください。 2. ドライバの不整合または不具合 ハードウェアとオペレーティングシステムの間で互換性のないドライバがインストールされている場合、ブルースクリーンが発生することがあります。特に、新しいハードウェアや古いドライバを使用している場合に発生しやすい問題です。 解決方法: ドライバを更新するか、最近インストールしたハードウェアやソフトウェアをアンインストールしてみてください。また、デバイスマネージャを使用して、ドライバの状態を確認することが有効です。 3. ソフトウェアの不具合またはウイルス...